Ne pas trouver sur son blog un nom d’écrivain qu’on aime appelle réparation – il était temps de relire Nathalie Sarraute, à la suite de Marque-Pages. Ouvrir Enfance et retrouver dès les premières lignes le ton inimitable de la grande écrivaine qui rend à la vie son texte sous-jacent :

« – Alors, tu vas vraiment faire ça ? « Evoquer tes souvenirs d’enfance »… Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux « évoquer tes souvenirs »… il n’y a pas à tortiller, c’est bien ça.

– Oui, je n’y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi… »

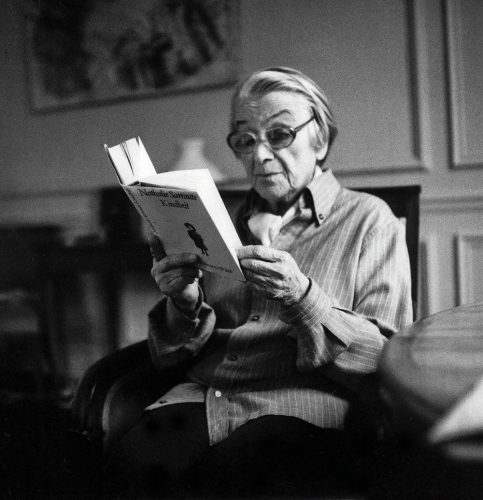

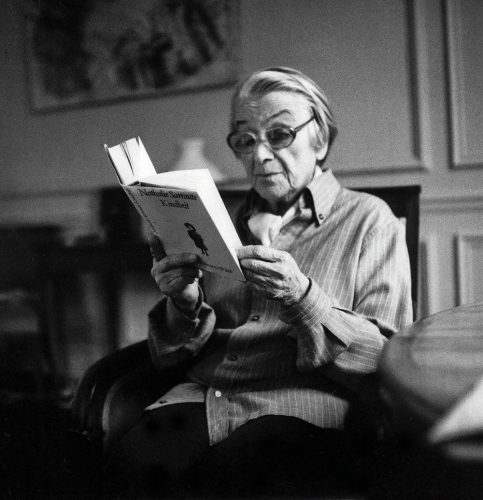

Nathalie Sarraute lisant une traduction allemande d'Enfance

Source : Lire, Enfance, N Sarraute, Philosophie de l'art - God save Darwin (over-blog.com)

Natalia ou Natacha Tcherniak (1900-1999) est devenue Nathalie Sarraute par son mariage en France. Enfance (1983), récit autobiographique, se présente sous la forme d’un dialogue avec elle-même, la voix de celle qui écrit ne cessant d’interpeller celle qui se souvient. Parfois, le recours au tiret cesse ; un paragraphe, une page, toute une séquence à la première personne donne libre cours à la mémoire.

Ce n’est pas sans crainte qu’elle écrit « comment c’était » : « Souviens-toi comme elle [cette crainte] revient chaque fois que quelque chose d’encore informe se propose… Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l’avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes… » Donner forme à ce qui se présente, trouver les mots ou les laisser venir comme ce « Nein, das tust du nicht » (« Non, tu ne feras pas ça »), dit par une jeune femme qui s’occupe d’elle, dans le salon d’un hôtel suisse où elle passe des vacances avec son père à cinq ou six ans.

Enfance est le récit des mots qui affleurent et ravivent les sentiments, ceux d’une enfant dont les parents ont divorcé – j’ai pensé à la Maisie de James, bien sûr, à maintes reprises. L’influence de sa mère semble prédominer, c’est avec elle que la petite vit le plus souvent au début, ne passant que l’été près de son père. Elles habitent à Paris, dans un petit appartement « à peine meublé et assez sombre » d’où elle aime s’échapper avec la bonne pour « courir, gambader, tourner en rond » dans les jardins du Luxembourg.

Guère de complicité entre la mère et la fille. Des impératifs, des interdictions, peu de tendresse ou de patience, l’éducation aux bonnes manières. Sarraute s'étonne, quand elle évoque « une longue maison de bois à la façade percée de nombreuses fenêtres surmontées, comme des bordures de dentelle, de petits auvents de bois ciselé », l’image liée au nom d’Ivanovo, la maison où elle est née, que sa mère n’y apparaisse pas : « rien n’est resté de ce qui a précédé mon départ d’Ivanovo, à l’âge de deux ans, rien de ce départ lui-même, rien de mon père, ni de ma mère, ni de Kolia avec qui, je l’ai su depuis, nous sommes, elle et moi, parties à Genève d’abord, puis à Paris. » Il n’y a que son ours en peluche, « Michka », qui soit toujours avec elle.

Dans l’appartement de son père à Moscou, « une jolie jeune femme blonde qui aime rire et jouer » sera celle qu’elle ne pourra appeler « maman-Vera » comme elle le proposera plus tard, sa mère l’interdisant, alors même qu’elle vit avec son père et Vera exclusivement. Lui est attentionné pour sa petite fille, sa « Tachok » ou « Tachotchek », accepte de rester près d’elle avant qu’elle s’endorme, veut bien entrer dans son jeu quand ils se promènent ensemble.

Vera accouche d’une petite Lili (Hélène) et sa demi-sœur aînée perçoit très vite qu’à celle-ci, tout sera dû. En général, Vera ne parle qu’en français avec Natacha, mais c’est en russe qu’elle lui lâche un jour « Tiebia podbrossili » (On t’a abandonnée). La fillette sentait sa rancune envers ceux qui l’avaient obligée à se charger d’elle : « en même temps que ces mots me blessaient, leur brutalité même m’apportait un apaisement… On ne veut pas de moi là-bas, on me rejette, ce n’est donc pas ma faute (…) ».

Son admiration pour son père est redoublée quand il reçoit des amis : « il n’a plus son air fermé, il se détend, il s’anime, il parle beaucoup, il discute, il évoque des souvenirs, il raconte des anecdotes, il s’amuse et il aime amuser. » Tous le trouvent spirituel, intelligent, même sa mère en avait fait la remarque un jour, à Pétersbourg.

Des noms, des images, des moments, des rencontres, voilà ce que raconte Enfance, par fragments suspendus dans le temps du souvenir rendu présent. Comment Sarraute s’y prend pour faire émerger l’émotion vraie, ressentie, de l’indécis où elle est enfouie, est remarquable. Sa curiosité pour les mots et pour les livres s’exprime très tôt, le goût d’écrire aussi. Le récit se termine avec son entrée au lycée Fénelon, la première fois où elle prend le tramway toute seule : c’est là, lui semble-t-il, à onze ans, que s’arrête son enfance.

« Vous raconterez votre premier chagrin. » ‘Mon premier chagrin’ sera le titre de votre prochain devoir de français. » […]

« Vous raconterez votre premier chagrin. » ‘Mon premier chagrin’ sera le titre de votre prochain devoir de français. » […]